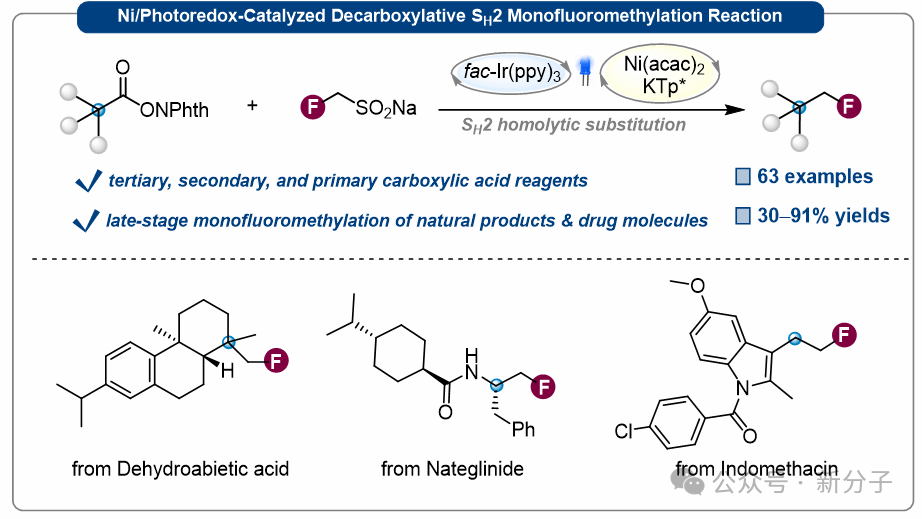

近期,天津大学张发光等采用镍/光氧化还原协同催化策略实现了脂肪族羧酸的脱羧单氟甲基化反应。使用fac-Ir(ppy)₃作为光催化剂,Ni(acac)₂作为金属前体,三(3,5-二甲基-1-吡唑基)硼氢化物(KTp*)作为配体,通过双分子均裂取代机制(SH2)实现了氧化还原活性酯(NHPI酯)脱羧单氟甲基化反应,得到了系列含单氟甲基化合物,文章发表于Angew Chem (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202507632),第一作者为硕士研究生方廷玉,通讯作者为张发光教授。本文献礼天津大学130周年校庆!

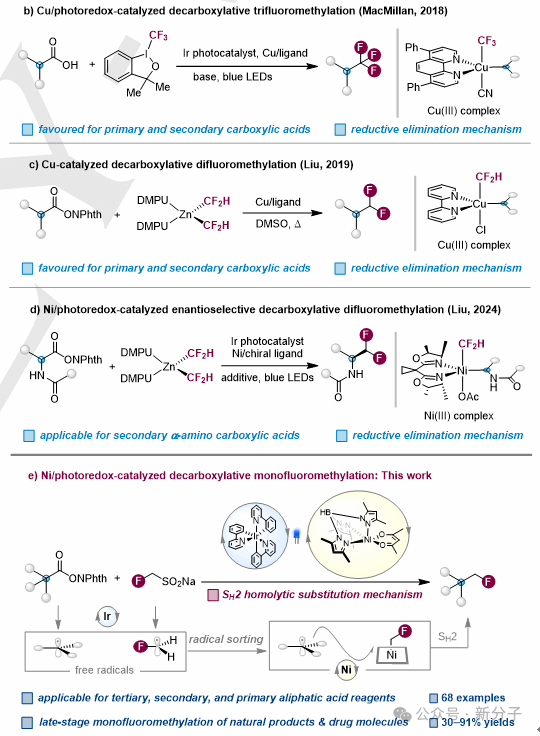

近年来,单氟甲基分子日益受到关注,因为单氟甲基基团不仅能模拟“神奇甲基”(magic methyl)效应,还顺应了因环境问题而减少氟化物使用的趋势。例如,氟苯尼考(一种广谱抑菌抗生素)、卡格列汀(一种降糖药)和伊姆鲁司群(一种乳腺癌治疗药物)均以单氟甲基作为关键结构单元。传统的脂肪族氟化物可通过脂肪醇的脱氧氟化反应合成,但最常用的二乙胺基三氟化硫(DAST)因热稳定性差且官能团耐受性低,其实际应用常受限制。而烯烃的氟甲基化作为一种通过自由基过程制备脂肪族氟化物的策略显示出潜力,但其底物范围仍主要局限于末端烯烃。另一方面,脂肪族羧酸具有来源广泛、性质稳定且成本低廉的优势,因此其在单氟甲基化物的合成中应用备受期待。在此背景下,MacMillan课题组于2018年率先通过铜与光氧化还原催化相结合,开发了脂肪族羧酸的直接脱羧三氟甲基化反应。其提出的机理涉及瞬态Cu(III)络合物的还原消除,促进烷基-CF₃产物的形成,并能较好地适用于伯、仲羧酸底物。2019年,刘巍课题组报道了一种铜催化的脂肪族氧化还原活性酯脱羧二氟甲基化反应,利用亲核二氟甲基自由基源。该方法无需光活化,且由于推测的高价铜络合物的还原消除过程,对伯、仲羧酸底物表现出独特优势。2024年,刘巍课题组进一步在镍/光氧化还原催化条件下实现了对映选择性的脱羧二氟甲基化反应。尽管取得了显著进展,脂肪族羧酸的脱羧单氟甲基化反应仍未见报道,潜在挑战不仅源于缺乏与高价碘试剂、亲核锌试剂对应的单氟甲基化试剂,还与单氟甲基化金属络合物固有的β-氟消除倾向密切相关。

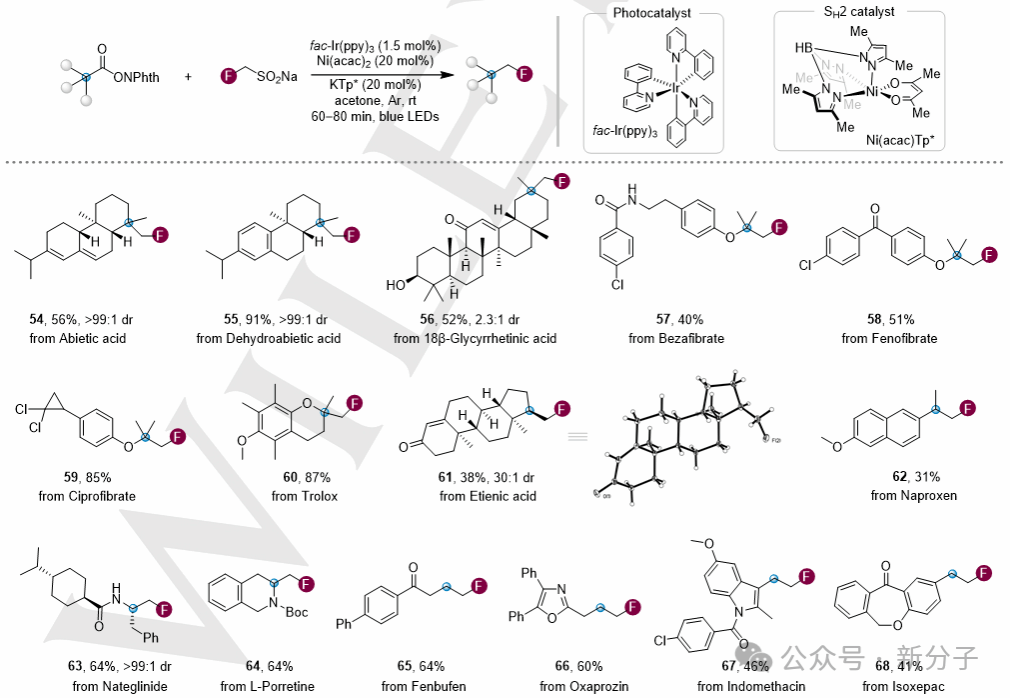

使用fac-Ir(ppy)₃作为光催化剂,Ni(acac)₂作为金属前体,三(3,5-二甲基-1-吡唑基)硼氢化物(KTp*)作为辅助配体,在乙酸乙酯溶剂中,通过蓝光(456 nm)照射1小时,能够以84%的收率得到目标烷基氟化物。实验发现,改变KTp*为KTp或三甲基-1,4,7-三唑烷(TM-三唑烷)会显著降低产物的收率,而省略蝎形配体则几乎不产生交叉偶联产物,这突出了辅助配体在促进偶联反应中的重要性。

在最优条件下,研究团队对多种底物进行了测试,包括各种三级、二级和一级N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHP)酯。实验结果表明,这些底物都能顺利转化为相应的氟甲基化产物,且具有优异的官能团耐受性。无论是含有苯基、硅醚基还是氨基的非环状三级自由基前体,还是具有1,3-二氧杂环或哌啶环的环状三级羧酸试剂,都能在标准条件下参与偶联反应。此外,该方法还适用于多种二级和一级脂肪族羧酸试剂,包括2,3-二氢茚、四氢萘和色满衍生物等。研究团队进一步将该脱羧单氟甲基化方法应用于复杂分子的后期功能化,包括从天然产物和药物衍生物中得到的底物。例如,从松香酸、去氢松香酸和甘草次酸等萜烯天然产物衍生的NHP酯,都能在标准条件下顺利进行单氟甲基化反应,且收率高达91%,同时不影响C=C键或自由羟基。此外,该方法还适用于含有酰胺、酮、二氯环丙烷和甲氧基等官能团的复杂底物。

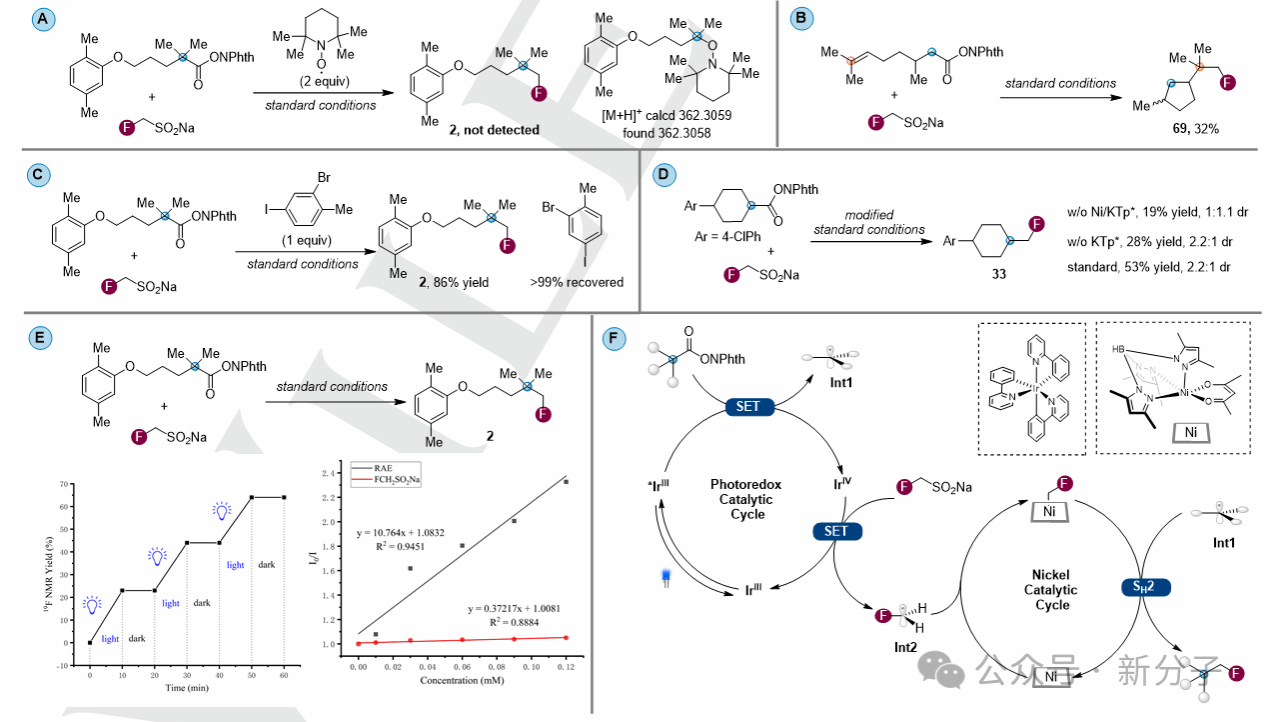

为了深入理解反应机理,研究团队进行了一系列控制,包括自由基捕获实验、自由基钟实验、低价镍捕获实验、探究镍在C–C键形成步骤中的参与作用实验、开关灯实验以及Stern-Volmer淬灭实验。实验结果表明,该反应涉及自由基过程,且在反应过程中存在烷基自由基中间体。通过光氧化还原催化和SH2催化的协同作用,实现了从脂肪族羧酸到烷基氟化物的高效转化。

总之,本研究成功开发了一种通过镍/光氧化还原协同催化体系实现脂肪族羧酸衍生物的脱羧单氟甲基化反应的方法。该方法不仅具有广泛的底物适用性和优异的官能团耐受性,还为合成具有药用价值的氟化C(sp³)-富集分子框架提供了一种高效途径。这一转化不仅扩展了氟甲基化化学的合成工具箱,还为药物研究提供了实际优势,通过其操作简单性和可预测的选择性模式。

张发光教授简介:天津大学理学院教授,博士生导师。2014年博士毕业于天津大学理学院,师从马军安教授。2014年至2017年在以色列理工学院进行博士后研究,合作导师为Ilan Marek 院士。2017年至今在天津大学理学院化学系从事教学科研工作。研究方向为有机氟化学,近年来主要在新型含氟砌块设计合成与反应研究、化学-酶协同催化合成含氟新分子方面取得了系列成果,以第一或(共同)通讯作者在Chem. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.等高水平期刊发表学术论文50余篇,入选“Chem Comm Pioneering Investigators 2025”等。个人主页:https://www.x-mol.com/groups/zhang_faguang。

马军安课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/majunan。

文章来源:新分子公众号

DOI:10.1002/anie.202507632