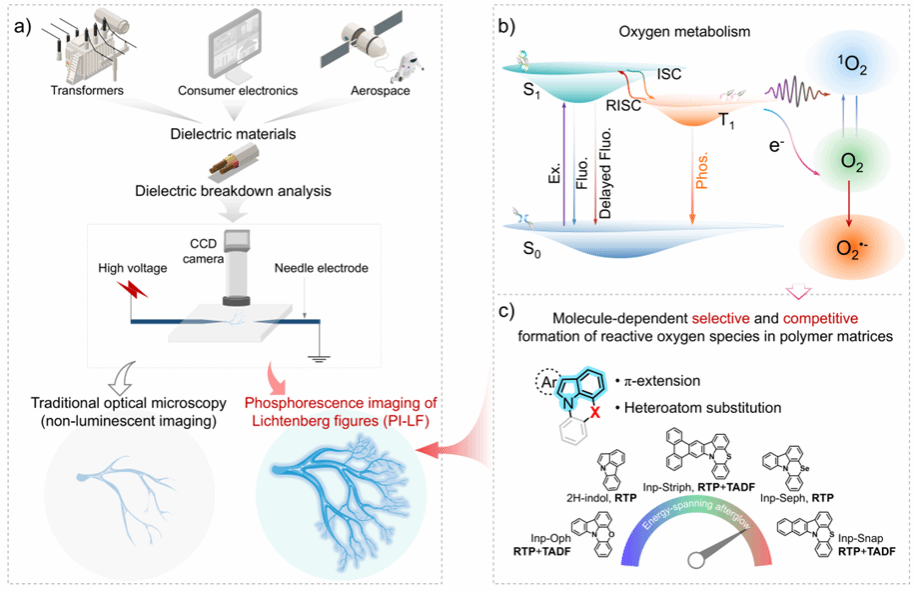

在高压电场中,即便是性能优异的绝缘材料如陶瓷、玻璃和树脂也可能被瞬间击穿,内部电荷沿微裂纹或缺陷路径释放,留下形似闪电的分支状放电痕迹。这种结构被称为利希滕贝格图(Lichtenberg figure)或电树,其形成是电力、通信及航空航天系统中介电失效的主要诱因。然而,这种“电树”的形成过程往往在极小的空间尺度内快速完成,传统成像手段难以清晰捕捉其演变细节。

针对这一长期挑战,李振教授团队创新性地提出了磷光电树成像(PI-LF)策略。利用对氧敏感的有机磷光分子,将击穿过程中的能量释放与化学反应转化为材料的发光变化,从而实现了对介电材料内部结构损伤的可视化。这种生物成像式的介电分析策略,架起了分子光物理与电气工程之间的桥梁,开创了基于发光现象观测介电击穿的新范式。

2025年11月3日,相关成果以"Visualization of Electrical Trees: Oxygen Metabolism Insights and Organic Room Temperature Phosphorescent Materials " 为题发表在Angewandte Chemie上。天津大学分子聚集态科学研究院博士研究生李楠为论文第一作者,共同通讯联系人为王雲生博士和李振教授。论文的电击穿实验部分得到了天津大学电气自动化与信息工程学院的李进副教授和硕士研究生陈思源的鼎力支持。

研究亮点

阐明光激活磷光材料中的氧代谢机制:研究证实氧气通过两条平行路径与光激活三重态激子相互作用:a.能量转移生成单线态氧;b.电子转移产生超氧自由基。这弥补了此前关于光诱导有机室温磷光材料研究中,将磷光猝灭几乎完全归结为单线态氧猝灭通道的不足。

高分辨率电树可视化技术:放电通道中的乏氧空间会降低磷光猝灭,进而增强材料中电损伤区域和正常区域的发光对比度,利用光学显微镜即可观测到介电材料中的微观损伤。

调控氧代谢实现可编程磷光响应:通过化学调控实现了对微摩尔浓度水平氧的响应。

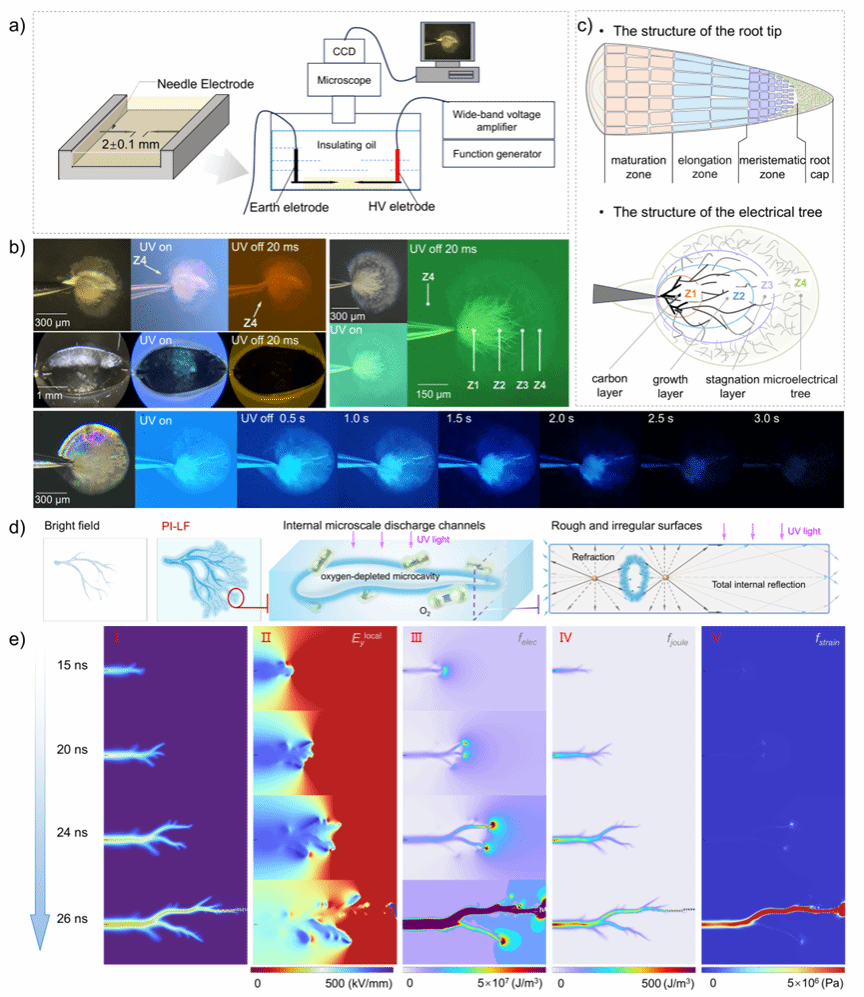

图1.磷光成像(PI-LF)用于介电击穿分析以及磷光材料中的氧代谢机制

研究背景

在电力、航空航天及电子系统中,介电材料承担着关键的绝缘与防护作用,其稳定性直接关系到器件的可靠运行。然而,在强电场或复杂带电环境下,材料内部可能发生静电放电,导致局部绝缘层被击穿而引发系统性故障。放电过程中细丝状放电通路记录了极端电场下不可逆的劣化过程,深入了解这些放电路径的演化机制对于预测材料行为、发展性能更优的介电材料至关重要。但由于相关过程发展速度快、尺度跨度大,常常导致其演变规律难以捕捉。传统诊断方法利用光学显微成像或破坏性切片技术,分辨率较低;而超快光谱技术或X射线计算机断层扫描(XCT)等方法则需要专用设备且没有化学特异性。尽管XCT理论上可实现高空间分辨率,但在绝缘聚合物中的应用受样品制备技术和潜在辐射损伤制约,重建图像与实际微观结构常常存在明显偏差。为解决这一问题,本研究提出磷光电树成像技术(PI-LF)。这是一种刺激响应成像策略,能将局部缺氧和放电引发的微观结构损伤转化为高空间对比度的发光信号(图1a)。PI-LF基于一类新型光激活磷光材料,该材料对电击穿引起的化学变化(如氧浓度)和物理变化(如基质弛豫)均敏感。这类材料的设计关键在于准确理解氧气与长寿命激发态的相互作用机制 - 这种作用的复杂性长期以来未被充分重视。

图文解读

基本光物理特征

要实现电树的高分辨率成像,需要使用既能保持亮度又对介电击穿产生的微观化学与机械变形具有极高灵敏度的发光载体。基于课题组在有机发光材料领域的长期积累,研究人员选用光激活有机室温磷光(RTP)掺杂剂来满足这一需求:这类掺杂剂能产生长寿命的三重态激子,它们可以对电树形成过程中产生的局部氧浓度波动产生响应,从而将结构损伤转化为磷光信号变化。

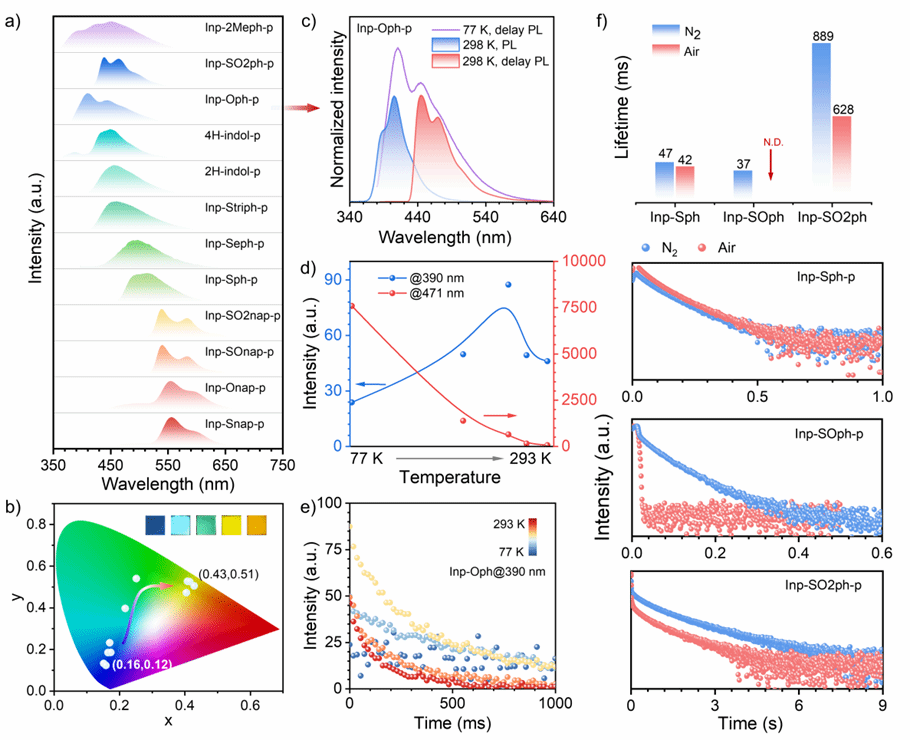

图2.掺杂有发光分子的介电薄膜的光物理特性

首先,聚焦于设计具有可编程三重态动力学特性的发光体,以此作为探索氧代谢机制的平台。通过策略性杂原子取代(O、S、Se)调控自旋轨道耦合(SOC),同时延长π共轭并降低单重态-三重态能隙,获得了15种吲哚衍生物。将这些发光体嵌入聚甲基丙烯酸甲酯介电材料中,能够精准调控三重态激子动力学,从而获得性能优异的光激活室温磷光(RTP)材料。如图2a,b所示,延迟光谱和CIE色坐标显示从近紫外区(Inp-Oph-p)(x = 0.16,y = 0.12)到橙红色区(Inp-Snap-p)(x = 0.43,y = 0.51)的宽色域发光。这种广泛的色度分布不仅体现了三重态能级的可调性,更拓展了氧代谢研究和磷光电树成像的模型选择。特别是长波长RTP材料,由于散射减少,可实现更深的光学穿透深度,显著提升成像对比度与空间分辨率。同时,该体系表现出丰富的三重态动力学特征。以Inp-Oph-p为例,其双发射带源自两种不同的热响应辐射衰变路径。当温度从77 K升至293 K,471 nm波段的发射强度逐渐减弱且寿命缩短,这是有机磷光发射随温度变化的典型特征(图2d,e)。相反的是,390 nm波段的发射强度和寿命呈现先增强后下降的趋势,对应于热活化延迟荧光(TADF)发射。这些兼具RTP和TADF双发射与单磷光特性的分子体系,共同构成了研究氧代谢机制的模型库。

精准解析微米级电树结构中氧浓度的细微变化是提高分辨率的核心。因此,磷光材料的氧敏感性成为关键指标。实际应用中,尽管不同的模型分子嵌入相同的刚性基质,但其氧敏感性差异显著。如图2f所示,Inp-SOph-p展现出最显著的氧敏感性,在空气中其磷光信号几乎无法被检测到(即使用365 nm紫外灯持续照射1分钟),但在氮气中可恢复绿色余辉(~37 ms)。不过这种极端敏感性导致其三重态激子容易被低浓度氧猝灭,可能降低电树内部微量氧区域的成像效果。相比之下,其他掺杂体系在紫外灯持续照射10秒后即可显示出强烈余辉,具有相对合适的氧灵敏度。

光激活磷光系统中的氧代谢机制

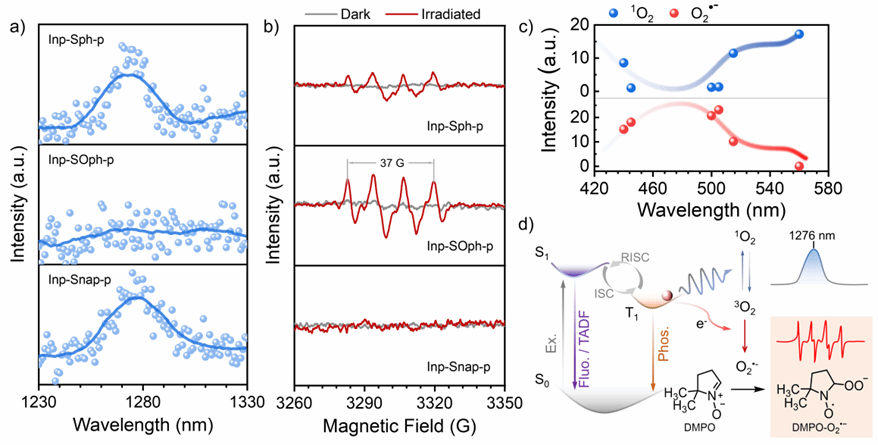

根据先前的研究,氧猝灭磷光主要归因于发光分子的三重态激子向分子氧(3O2)的Dexter能量转移,这通常会导致单线态氧(1O2)的形成。单线态氧在1276 nm附近出现特征性发射,其强度与单线态氧的产率有关。然而,在这项研究中,掺杂发光分子介电薄膜的氧敏感性与单线态氧的特征发射强度并无相关性,表现出最强猝灭效应的Inp-SOph-p薄膜几乎检测不到单线态氧的特征发射(图3a)。这一异常现象预示着可能存在其他的氧代谢路径。研究人员以5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO)作为自旋捕获剂,通过电子顺磁共振波谱(EPR)寻找参与猝灭过程的其他活性氧产物(图3b)。经365 nm照射后,在EPR谱图中观察到明显的四重峰信号,总超精细裂分宽度为37 G。这是DMPO-超氧化物(DMPO-O2•−)加合物的特征峰,证实了超氧自由基(O2•−)的存在。相比之下,Inp-Snap-p展现出较强的单线态氧特征性发射,但几乎不产生超氧自由基。这凸显了这些分子对两种不同氧代谢途径的显著选择性。此外,从先前报道的光激活磷光材料中也可检测到两种活性氧物种,进一步证实了光激活室温磷光材料中多种氧代谢路径同时存在的普遍性。

图3.具有光激活磷光性质薄膜的氧代谢机制

氧代谢路径的分子特异性与三重态能量存在一定的关联。图3c显示,具有较低三重态能量的分子(尤其是磷光发射波长> 500 nm的分子)往往表现出更高的1O2生成效率,这与Dexter能量转移需要供体和受体能级匹配的原理一致。考虑到氧气在固体中的扩散速度远远慢于电荷和能量转移过程,在一定时间尺度内,聚合物基质单位体积内的局部氧浓度可近似视为恒定。因此,在局部氧气因扩散受限而无法快速补充的条件下,1O2与O2•−的生成会形成相互竞争的关系,其中一方产率增加必然导致另一方减少。如图3所示,这种竞争行为主要受发光体激发态能级的调控。

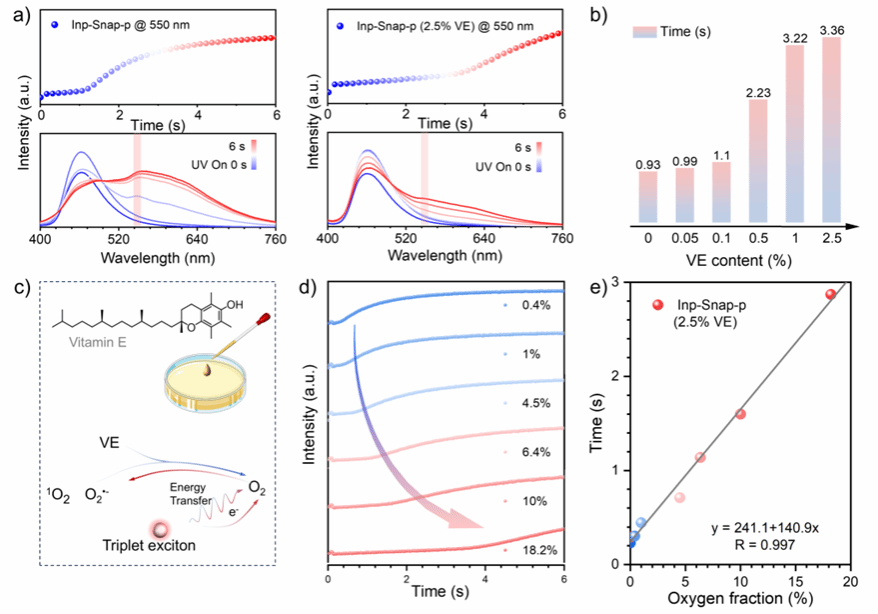

除了能级调控,这些光激活磷光材料的氧敏感性还可通过化学调控其氧代谢途径得到进一步验证。如图4a,b所示,在聚合物基质中添加维生素E(VE)(1O2和O2•−清除剂)可显著延缓光激活过程。当VE含量从0 %增加至2.5 wt%(Inp-Snap-p)时,激活时间从0.93秒延长至3.36秒,证实活性氧在启动磷光现象中起关键作用。这些结果不仅为材料的固有氧敏感性提供了新证据,还构建了调控氧-三重态激子相互作用的平台。该策略展示了光激活磷光材料中氧代谢的可调性,未来或能用于提升其在复杂介电环境中的成像对比度与选择性。

图4. VE添加剂对光激活过程的影响以及氧传感应用

磷光成像技术实现电树可视化

PI-LF技术可以得到传统方法难以捕捉的介电材料微观降解特征。在明场光学显微镜下(图5b),主放电通道周围的电树结构边界几乎无法清晰辨识。受限于空间分辨率和结构色干扰,这种非发光成像技术难以准确区分应力诱导的形变与微观结构损伤。与之形成强烈对比的是,掺杂Inp-Snap样品的PI-LF图像在该区域(Z4)显示出显著增强的发光和余辉,不仅提升了成像分辨率,还证实了微电树网络的存在。这种高对比度源于电树生长过程中形成的独特物理化学环境:高电压下形成狭窄的放电通道,并且导致局部微腔缺氧。如图5d所示,PI-LF利用这些内部微裂纹的缺氧特性抑制三重态猝灭,使嵌入的RTP发光体产生明亮且持久的磷光。这些强发光区域和周围富氧区域的微弱发光形成鲜明对比,提高了发光对比度,进而有助于提高空间分辨率。此外,由于折射率差异,光线在样品内部粗糙不规则界面传播时会发生多次折射,放电通道在整个样品中展现出最高的发光强度。在乏氧区磷光发射增强与断裂诱导光学增强的双重作用下,实现了高分辨率电树成像。

图5.通过PI-IF实现高对比度的电树生长可视化

掺杂Inp-Sph和Inp-SO2ph样品的PI-LF成像进一步展现了其高空间分辨率和结构保真度。PI-LF图像表明,其发光强度和余辉持续时间与局部损伤程度相关。如图5b所示,在余辉图像中有明显更强的磷光发射轨迹穿过了密集的电树网络,这些更强烈的蓝色磷光发射纹路对应了主要的介电击穿通道。结果表明,PI-LF成像技术不仅能高分辨率呈现电树演化图像,还具备在介电材料完全击穿前识别关键击穿路径的潜力。

基于这些观察结果,提出了一种适用于电树的球状分层传播模型(图5b)。电树的产生始于高能量密度的根尖区域,在此形成细密的无序微电树网络。当电树向接地电极(GND)生长延伸时,这些微结构逐渐吸收融合,形成更稀疏但更粗壮的导电通路(Z1)。图像上明显的分层结构对应了从密集分支区(Z2)到粗导电通路的转变过程,电树分支顶端会周期性地形成融合区(Z3)。这种从精细复杂微结构到成熟粗导电通路的动态转变,与生物学上根尖生长模式存在微妙相似性(图5c),暗示着一种受空间能量耗散调控的分形生长机制。

为进一步探究电树结构的形成机制,采用相场模拟方法成功复现了微电树被逐渐吸收并整合为主导电通路的过程(图5e)。模型揭示,电树的形态演化与电场密度、能量密度、焦耳热能及应变能的时空变化密切相关。这些驱动场在材料内部引发持续地烧蚀、位错和裂纹形成,促使细密微电树局部融合产生明确的导电通路,最终引发介电击穿。

总结与展望

揭示了磷光材料中双通路氧代谢机制,证实三重态激子与氧的相互作用不仅涉及能量转移生成单线态氧,还通过电荷转移形成超氧自由基。这一发现拓展了人们对光激活磷光材料中氧猝灭磷光过程的理解。通过分子设计系统地调控三重态动力学,揭示了这些平行的活性氧代谢通路的竞争关系。将这些机理应用于实践,开发出高灵敏度的氧传感器,实现了聚合物电介质中电树演化的高分辨率可视化。基于磷光成像技术观察到电树形成的球层状传播模式,突破了传统分形分支模型的局限。这种成像策略是光电传感与局部化学反应相结合,构建多功能响应材料的重要实践。这种跨学科方法将有望成为解决电子器件介电可靠性相关研究的有力工具。

文章来源:化学与材料科学

DOI:10.1002/anie.202520504